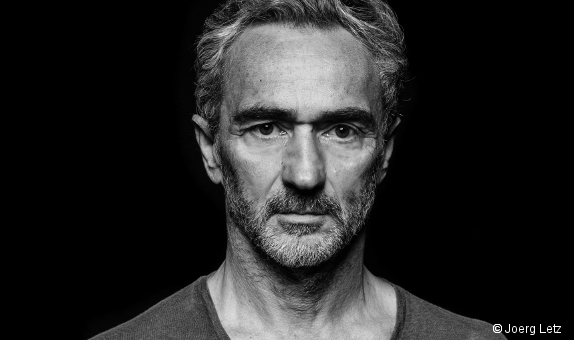

Angelin Preljocaj : « Tout ce qu’il me faut c’est un corps, de l’espace et du temps »

Il fête les 30 ans de sa compagnie. Retour à Berratham, son dernier spectacle, a rempli le Théâtre de Chaillot. Le CNCS de Moulins lui offre carte blanche pour une exposition des costumes de ses pièces. Une monographie, aux Editions de la Martinière, retrace son parcours. Son film Polina, inspiré de la bande dessinée éponyme de Bastien Vivès, est en préparation… Le moins que l’on puisse dire est que l’actualité d’Angelin Preljocaj est foisonnante ! Danses avec la plume a profité de son passage à Paris pour l’interroger sur son parcours, ses combats, ses interprètes, ses collaborations, ses projets… Rencontre avec un homme dont la soif de création et de danse semble inextinguible.

Vous fêtez cette année les trente ans de votre troupe, qui s’appelle le Ballet Preljocaj. Pourquoi avoir choisi pour la nommer le terme de « Ballet », qui a une connotation classique, plutôt que celui de « Compagnie » ?

Au début, j’ai appelé ma troupe « Compagnie Preljocal ». Mais si l’on se réfère au dictionnaire, un ballet est à la fois une œuvre, c’est-à-dire une pièce de danse, et un groupe de gens réunis autours de l’art chorégraphique. Je trouvais ça très beau. « Compagnie » au contraire peut être utilisé pour des choses très diverses, il y a des compagnies d’assurances, des compagnies militaires… D’ailleurs, lorsque je disais « Compagnie Preljocaj », on me demandait souvent ce que faisait cette compagnie, alors qu’avec « Ballet » on sait tout de suite que c’est lié à la danse. Je pensais qu’il était important de nommer les choses. Mais c’était en effet très bizarre dans le paysage chorégraphique.

Surtout à cette époque où il y avait une vraie séparation entre danses contemporaine et classique…

Vous voyez, vous dites à cette époque. Il y a des modes et parfois revenir à l’étymologie, retrouver le sens initial des choses, est bien. Ça pose toujours des questions. C’était aussi une façon de dire que le mouvement, la danse, et même une certaine forme de virtuosité m’intéressent vraiment. Mais je me rappelle aussi très bien que, lorsque j’étais chez Karin Waehner, sa troupe s’appelait les Ballets Contemporains. Ce n’était donc, pour moi, pas si bizarre, c’était la suite. Karin Waehner a compté énormément dans mon histoire.

C’était aussi une façon de dire que le mouvement, la danse, et même une certaine forme de virtuosité m’intéressent vraiment.

La création de votre compagnie s’est faite juste après la naissance des Centres Chorégraphiques Nationaux, qui ont eux aussi célébré leurs trente ans l’année dernière, et en pleine émergence de la nouvelle danse française. Y avait-il alors une émulation particulière ?

Oh oui ! Il y avait des lieux très emblématiques, comme la Ménagerie de Verre, qui étaient de vrais centres névralgiques de la danse. Réellement, ce qui se passait à ce moment-là était très fort. C’est drôle, à la fin des années 1970, j’étais allé travailler à New York avec Merce Cunningham parce que je sentais que le centre de gravité était là-bas. Il y avait des tas de compagnies, Trisha Brown, Lar Lubovitch, Merce Cunningham et bien d’autres, une grande vitalité dans la danse. Il y avait même l’émergence du hip hop, de la break dance qu’on ne voyait, à cette époque-là, que dans les rues de New York. J’y suis donc allé étudier pendant huit mois, mais très vite, au début des années 1980, le centre de gravité a basculé en Europe, et plus particulièrement à Paris.

Et aujourd’hui, selon vous, où se trouve le centre névralgique de création ?

Aujourd’hui il y a de grandes compagnies, mais je pense qu’elles sont un peu plus éparpillées. Il y a eu l’école flamande, le mouvement des chorégraphes israéliens impulsé par Ohad Naharin, mais cela me parait un peu plus éparpillé. Je crois que la position de la France est toujours restée dans une idée d’avant-garde bien sûr, mais qu’elle a peut-être un peu perdu son leadership.

Pour quelle raison selon vous ?

Je ne sais pas.

Finalement est-ce plus facile ou moins facile de créer en France aujourd’hui ?

Je crois que le monde entier nous envie les Centres Chorégraphiques Nationaux, la structure même du Ministère de la Culture, l’argent qui est investi. Je ne dis pas que c’est facile, mais ce n’est quand même pas rien. Il y a aussi une façon d’évaluer, des modes d’évaluation qui sont extrêmement développés en France.

Je crois que le monde entier nous envie les Centres Chorégraphiques Nationaux.

C’est-à-dire ?

Par exemple pour l’attribution de subventions aux compagnies indépendantes. On ne le sait pas forcément mais c’est un système très étudié, avec des commissions. Bien sûr on peut toujours discuter de qui siège dans ces commissions, de qui y fait quoi et pourquoi, mais c’est un autre problème. L’important est que l’outil lui-même existe, et qu’il est plutôt bien fait. Les compagnies ont l’opportunité de montrer leur travail à ces comités dans des théâtres. Il y a ensuite des réunions, des débats. J’y ai participé en région PACA et j’ai pu me rendre compte que c’est fait d’une façon extrêmement rigoureuse.

Vous avez, en ce moment, une actualité particulièrement foisonnante. Et au milieu de cette actualité il y a votre confirmation à la tête du CCN d’Aix-en-Provence. Etiez-vous inquiet après l’éviction de Jean-Claude Gallotta du CCN de Grenoble ?

Oui, j’étais très inquiet. Très inquiet parce que Jean-Claude Gallotta, à un moment, était très confiant. Nous nous étions vus et je me disais : « Super, il a passé ce cap, il a imposé une vision ». La question n’est pas de s’accrocher à son pré carré, mais quand quelqu’un avance, que les projets continuent de se développer… Enfin bref, pour Jean-Claude c’était acquis à un moment, puis ça ne l’a plus été. Me concernant, on me disait que c’était à l’étude, qu’on allait voir, mais que je ne devais pas m’inquiéter. Quand Jean-Claude a finalement été remercié, j’ai pensé que ça pourrait être la même chose pour moi.

Mais cela reste du court terme. Puisque ce sont des reconductions pour une durée 3 ans, la question se reposera en 2018…

Bien sûr ! Mais je pense qu’il est important de se remettre en question. La ville, le département, la région, l’État qui donnent de l’argent peuvent très bien se réunir et dire : « Voilà, ça ne fonctionne plus, il faut qu’on passe à autre chose, merci Monsieur, ou Madame« . Il faut accepter cela. Le problème c’est qu’à la tête de CCN, et peut-être aussi de Centres Dramatiques, se sont retrouvés des gens qui n’avaient pas de projet assez fort, assez porteur. Au lieu de voir ça au cas par cas, de déceler les problèmes puis de les résoudre, de trouver des solutions, on a fait un décret qui s’applique à tout le monde.

On ne peut plus rester à la tête d’un CCN au delà d’une dizaine d’années, c’est ça ? (ndlr : un décret paru en 2010 prévoit que la durée du mandat d’un directeur de CCN est fixé à dix ans, soit quatre ans renouvelables dans la limite de deux périodes de trois ans. Selon les cas, il peut être prolongé de quelques années).

Oui, avant il n’y avait pas de décret, il n’y avait rien. Et ce décret est arrivé parce que certains n’avançaient pas. Alors qu’il aurait juste fallu se réunir entre tutelles et dire : « Monsieur ou Madame, présentez nous un nouveau projet qui nous permette de voir si nous avons envie de continuer avec vous, ou pas ». Quand ce décret est arrivé, je me suis moi-même dit qu’il fallait en parler aux tutelles. Et le département, la région, la ville d’Aix-en-Provence, la communauté de communes, l’État, en conseil d’administration, ont confirmé qu’ils voulaient continuer avec moi. Mais que faire alors, puisque d’après ce décret je devais arrêter ? Ensuite il y a eu des discussions, je ne sais pas exactement comment ça s’est passé. J’ai été convoqué par Fleur Pellerin à une réunion pour que je lui explique mon projet. Et à la suite de ça mon mandat a été renouvelé.

Quel regard portez-vous sur votre travail et son évolution, après trente ans de création ?

C’est vraiment très étrange. Lorsque que je regarde mes créations, je vois des choses extrêmement diverses, comme un arbre qui porterait des fruits très différents. Mais en même temps, si je prends du recul, je vois une sorte de constellation qui semble m’indiquer la direction du futur. Vous voyez, comme quelque chose d’un peu astronomique qui me dit : « Voilà, tu vois, ça veut dire que tu dois aller par là. » C’est donc quelque chose qui me projette vers l’avant plutôt qu’il ne me ramène en arrière.

Est-ce à dire que vous ne regardez plus vos pièces passées, que vous les oubliez ?

Non pas du tout. J’adore remonter mes pièces. Ou plutôt j’adore voir des danseur-se-s réhabiter mes pièces passées, parce que ce sont eux et elles qui les réactivent. Quand une pièce est ancienne et que j’entends : « Elle n’a pas pris une ride !« , c’est juste parce que les gens qui la dansent sont des gens d’aujourd’hui, et qu’ils y réinvestissent quelque chose d’aujourd’hui. Je crois que c’est pareil pour toutes les œuvres, qu’elles soient musicales ou non. C’est très important. Aujourd’hui on ne joue pas Bach ou Mozart comme on les jouait à l’origine. Ce ne sont plus les mêmes instruments, plus les mêmes techniques, il y a plus de virtuosité.

Surtout, le fait que les interprètes l’interrogent toujours, parfois en contradiction avec leurs prédécesseurs, nourrit vraiment une œuvre. Cela crée une sorte de mille-feuilles d’interprétations qui lui donne une épaisseur considérable. Je pense que trop souvent, les œuvres chorégraphiques souffrent de ne pas être nourries de ces strates. Elles sont créées et données pendant un an peut-être, puis après c’est fini, sauf pour certaines d’entre elles comme les grands classiques, Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Giselle etc. Alors curieusement, ce sont ces œuvres classiques qui évoluent et qui prennent l’air du temps. C’est pour cela qu’à la fin des années 1980, je me suis battu pour la notation. Ça a été très dur, j’avais des réactions en face de moi extrêmement hostiles.

De qui venaient ces réactions ?

De beaucoup de chorégraphes. J’entendais des choses absolument étranges comme : « Tu veux figer la danse. » Mais depuis quand une partition fige-t-elle une œuvre musicale ? En réalité, c’est absolument l’inverse qui se passe. Quand un-e musicien-ne prend une partition il a une structure, comme une coquille à habiter, mais il est libre. C’est-à-dire qu’il voit la structure et ce qu’il peut en faire, alors que si on lui donnait un DVD de Glenn Gould en train de jouer une sonate de Bach, il se dirait : « Alors, je reproduis ? » Ça entrainerait une sorte de mimétisme qui ne ferait pas avancer l’œuvre elle-même, puisque l’idée est, comme nous le disions, que chaque nouvel interprète en ajoutant quelque chose, lui donne son épaisseur. J’ai trop vu au fil de ma carrière de danseur, avant d’être chorégraphe, apprendre des pièces sur vidéo. Ce qu’on y apprend c’est l’interprétation d’un autre. On le regarde faire et, consciemment ou non, on reproduit. Et l’œuvre ne progresse pas, elle reste au même endroit. Je me suis donc beaucoup battu pour la notation. Mais aujourd’hui je suis content. Beaucoup de gens parlent de la mémoire de la danse, de conserver les œuvres, c’est rentré au Conservatoire. C’est donc très bien, même si au début c’était difficile.

Les choses avancent, certes, mais vous restez un des seuls chorégraphes à faire noter vos pièces.

Oui, ça demande de faire des choix, notamment économiques. À un moment, plutôt que d’avoir par exemple de plus beaux costumes sur une production, je décidais de payer quelqu’un pour noter l’œuvre. Ça pouvait paraitre bizarre… Mais ça prouve la profondeur de mon engagement sur cette question. Ce n’est pas juste une lubie, j’y ai vraiment consacré de l’argent.

N’est-ce pas aussi pour être sûr que vos œuvres perdurent après vous ?

Oui et non. C’est à dire qu’il s’agit aussi de donner quelque chose. Je suis toujours épaté de voir qu’un jeune compositeur peut aller à la Bibliothèque Nationale, sortir une partition de Monteverdi et regarder comment c’est fait, tout simplement. Il peut étudier ça. En danse, c’est beaucoup plus compliqué pour l’instant. Il faudrait que la notation soit un peu plus généralisée. Je ne dis donc pas que c’est formidable aujourd’hui, mais il faut bien commencer.

Aux États-Unis, une réflexion a été menée à ce sujet, initiée notamment par Merce Cunningham. En Europe, Mats Ek a annoncé qu’une fois qu’il aurait quitté la chorégraphie, l’année prochaine, il ne voulait plus que ses œuvres soient remontées. Qu’en pensez-vous ?

Bien sûr, chacun est libre de dire ça. Picasso aurait pu décider de bruler ses toiles à quelques jours de sa mort. Chaque artiste est libre et dispose de ses œuvres comme il l’entend. Mais on peut se poser la question, par exemple, d’œuvres qui ont été parfois construites avec les deniers de subventions. Il y a alors peut-être aussi une question de morale…

Puisque les œuvres évoluent grâce à leurs interprètes, trouvez-vous que les interprètes eux-mêmes ont changé (dans leurs corps, leurs techniques…) et les choisissez-vous de la même façon qu’a vos débuts ?

Ils ont changé, oui ! Je trouve qu’il y a une exigence de plus en plus grande sur la technique, et c’est plutôt bien. En revanche mon protocole, lui, n’a pas tellement varié. Je cherche des gens qui dansent très bien, plutôt que de bon-ne-s danseur-se-s. Parce que dans l’idée de bon-ne danseur-se, il y a déjà quelque chose de formaté, alors que dans quelqu’un qui danse très bien, il y a quelqu’un, c’est à dire une personnalité, et c’est ce que je cherche. Par contre, je ne prendrais pas quelqu’un qui aurait une très belle personnalité, très riche, mais qui n’aurait pas assez développé l’outil corporel, parce que ce qui m’intéresse est de questionner le mouvement, le corps.

Je compare souvent les compagnies à des bouquets de fleurs, c’est mon côté horticulteur (sourire). Il y a celles qui sont un bouquet de roses, avec plein de belles roses, il y a une unité mais… ce ne sont que des roses. D’autres sont un bouquet de tulipes, etc. Mon propre bouquet est fait d’iris, de tulipes, de lilas, de ronces, de chardons… Il y a dans ma compagnie des grands, des petits, des gros, des maigres, beaucoup de physiques différents. J’ai été par exemple l’un des premiers à engager Olivier Dubois. Il avait, en plus de sa truculence, qui n’aurait pas suffit, une vraie maitrise, une virtuosité, et une telle énergie…

Je cherche des gens qui dansent très bien, plutôt que de bon-ne-s danseur-se-s.

Est-ce que les grandes interprètes classiques, comme Sylvie Guillem ou d’autres qui sont dans l’extrême, peuvent vous faire rêver en tant que chorégraphe ?

Oui bien sûr. Mais j’ai souvent l’occasion de travailler avec de grand-e-s danseur-se-s. Diana Vichneva, par exemple, me demande depuis des années, depuis qu’elle a dansé Le Parc au Mariinsky, de lui créer quelque chose. J’en ai très envie mais nous n’y arrivons pas pour l’instant, pour des questions de calendrier. Nous trouverons sûrement un moment pour le faire. Diana est incroyable, c’est une danseuse inouïe, elle est extrêmement artiste et ultra virtuose.

Les corps des danseur-se-s de l’Opéra de Paris sont différents de ceux de votre compagnie, et très formatés. Cela a-t-il changé votre façon de travailler lors de la création du Parc ?

Je me nourris toujours des cultures physiques des compagnies pour lesquelles je travaille. On pense souvent qu’une compagnie de danse contemporaine est très différente d’une compagnie de danse classique, parce qu’il s’agit de styles distincts. Mais entre deux ballets de danse classique, il y a parfois autant de dissemblance, à cause de la culture, de l’histoire de ces troupes. Le New York City Ballet, l’Opéra de Paris et le Bolchoï sont très différents. En ce qui concerne le New York City Ballet, la proximité avec Broadway, le music-hall, le tap dance, toutes ses traditions, ont fait travailler le bas de jambe d’une façon tout à fait particulière. Ce sont en plus des danseur-se-s fort athlétiques. C’est très différent de l’école de Louis XIV, que l’on retrouve à l’Opéra de Paris avec un style très épuré, très fin, merveilleux. Ce que je veux dire est que j’essaie toujours de comprendre qui est là, quelle est l’histoire qui sous-tend ces troupes, quelle est leur culture. Quand j’ai fait Le Parc, c’est parce que c’est ça que m’inspirait le Ballet de l’Opéra de Paris. Le style, Versailles, une troupe créée par un roi quand même, c’est merveilleux comme histoire, je trouvais ça très beau. Et comme à l’époque, je lisais La princesse de Clèves, j’étais totalement traversé par la beauté de ce texte…

Y a-t-il des corps sur lesquels vous auriez aimé travailler sans que cela, pour telle ou telle raison, puisse se faire ?

Non. Mais maintenant je commence à me poser la question des corps et des âges. Comment dansent les enfants, comment dansent les vieux… mais bon, bientôt ça va être très clair (rire).

À ce propos, vous dites souvent que votre processus de création passe par votre corps. Comment continuer à créer lorsque le corps vieillit ?

On me dit, ces dernières années, que je fais beaucoup de choses. Mais c’est pour cette raison, parce que je sens que je vieillis. Alors je me dis que c’est maintenant qu’il faut faire. Il va arriver un moment, bientôt, où je ne pourrai qu’indiquer les mouvements au lieu de les exécuter. Et ce moment-là, je le redoute. En attendant, tant que je le peux, je les effectue pour en expliquer la source aux danseur-se-s, à l’intérieur, pour qu’ils la voient. Il y a une chose dans la passation qui est plus forte, que je veux essayer de préserver tant que c’est possible. Je me reposerai plus tard.

Vous avez donc un sentiment d’urgence. Plus qu’il y a dix ans ?

Ah oui ! C’est-à-dire que je travaille plus maintenant qu’il y a dix ans, et je crois que c’est à cause de ça. Parce que je me dis qu’il me reste du carburant pour tant de temps.

Et pour combien de temps, alors ?

Je ne sais pas, pour une trentaine d’années (rires).

Dans votre processus créatif les collaborations avec d’autres artistes semblent, elles aussi, très importantes.

C’est ce qui nourrit la danse. La danse ne se nourrit pas d’elle-même, ça doit venir de l’extérieur. Ces collaborations avec des plasticiens, des musiciens, des auteurs, des stylistes, ou même Constance Guisset qui est designer, sont donc très importantes pour moi. Ce sont toutes ces collaborations qui me nourrissent, qui me font réfléchir la danse autrement.

Ce sont toutes ces collaborations qui me nourrissent, qui me font réfléchir la danse autrement.

Vous dites que la danse ne se nourrit pas d’elle-même, mais quand vous créez votre version des Noces ou du Sacre du Printemps, n’est-ce pas pourtant le cas ?

Si c’est vrai.

Mais on ne peut pas passer tout son temps à réinterpréter des classiques…

Non, mais on peut aussi jouer avec des sortes de communications extratemporelles, comme je l’ai fait avec Le Spectre de la rose. Je pense avoir construit cette pièce d’une façon assez contemporaine, avec deux visions. Mais il y a véritablement des citations, des sortes de communication avec la version ancienne, comme si un fantôme revenait.

Pascal Quignard, Enki Bilal, Air, Karlheinz Stockhausen, Fabrice Hyber, Jean-Paul Gaultier, Laurent Mauvignier, Azzedine Alaïa, Adel Abdessemed… Il est difficile de citer tous les artistes avec lesquels vous avez travaillé. Y a-t-il cependant des collaborations que vous auriez souhaitées et qui n’ont pu se faire ?

Non, toutes les collaborations dont j’ai rêvé se sont réalisées de façon très naturelle. Ça a commencé avec Enki Bilal, qui était la première personne que je contactais réellement. Il était pour moi une sorte d’idole. Ça s’est passé tellement simplement que je me suis dis : « Voilà, tu les appelles, ils te disent oui ou non, quel est le problème, qu’est-ce que tu risques ? » À partir de là, j’ai toujours procédé de la même manière, et je n’ai jamais essuyé un refus.

N’est ce pas aussi plus facile grâce à votre statut de chorégraphe connu, institutionnalisé ?

Peut-être maintenant oui… Mais Bilal ne me connaissait pas. Les Air non plus, par exemple, ne me connaissaient pas. Lorsqu’on raconte ce qu’on fait, ce que l’on veut faire, ça résonne souvent. Je choisis vraiment les gens en fonction de chaque projet donc, quand je leur en parle, ils sont généralement intéressés.

Ce qui signifie que, si vous vous nourrissez d’autres disciplines, c’est quand même vous qui initiez les projets. N’y a-t-il jamais de collaborations qui s’engagent après une rencontre et une envie mutuelle de travailler ensemble ?

Si, par exemple avec Laurent Garnier. Nous nous sommes rencontrés, c’est un type que j’aime beaucoup, et nous nous sommes dit que ce serait bien de faire quelque chose ensemble. Alors nous avons travaillé sur l’inauguration du Pavillon Noir, ce qui était par définition très ponctuel. Je lui ai ensuite proposé une collaboration, avec le Bolchoï, pour Suivront mille ans de calme. Mais dans ce cas, le principe était le même que d’habitude. J’ai pensé à lui pour ce projet, qui traitait de l’apocalypse, à cause de sa musique. Le mot religion vient du latin religare, qui veut dire relier les gens. C’est ce qu’il fait, musicalement, en tant que DJ. Il réunit des gens dans une même salle, et les relie dans une sorte de transe, c’est presque un acte religieux.

La danse est un art qui ne peut pas exister seul ?

Mais si ! C’est sûrement l’art qui peut le plus exister seul, on n’a besoin de rien.

Comme dans Empty Moves, même si il y a la voix de John Cage ?

Oui, on pourrait tout enlever, la voix, les costumes. Tout ce qu’il me faut c’est un corps, de l’espace et du temps.

Tout ce qu’il me faut c’est un corps, de l’espace et du temps.

Finalement, certaines des pièces que vous avez créées vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?

Empty Moves, par exemple, est une œuvre que je revendiquerai jusqu’à ma mort. C’est vraiment mon artisanat furieux, l’endroit où je retourne pour questionner le mouvement. Ma question profonde est là, dans cette pièce. Je fais souvent la comparaison entre la danse et la science, qui comprend la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Au début, des gens travaillent sur des équations et des concepts abstraits. On pourrait se demander à quoi ça sert, mais à un moment ça devient de la technologie, de la médecine, des choses qui sont utiles à l’humanité. Eh bien dans mon travail, j’ai un peu ces deux tendances. Mon besoin de recherche fondamentale m’aide après à créer, avec une certaine exigence, des œuvres comme Blanche Neige ou Les Nuits. J’ai besoin de revenir régulièrement à des choses plus radicales, où je me pose des questions presque abstraites, sur le poids, la vitesse, l’énergie, le temps ou l’espace. C’est ce que l’on retrouve aussi dans mes travaux sur Stockhausen par exemple, Helikopter ou Eldorado.

Et Le Funambule, est-ce de la recherche fondamentale, appliquée ou encore autre chose ?

Le Funambule, je dirais que c’est encore autre chose. C’est relié à la littérature. Il y a des marées dans mon travail qui reviennent cycliquement. La littérature en fait partie. J’ai commencé avec Pascal Quignard en 1995 je crois, c’était ma première expérience. La deuxième était Le Funambule. Puis j’ai voulu pousser un peu plus loin. Mais tout ça est espacé de beaucoup de temps. Je ne veux pas entendre, comme parfois, que je ne fais maintenant que de la danse avec du texte. C’est absolument faux, et au contraire très épisodique. Avec Ce que j’appelle oubli et Retour à Berratham, cela fait quatre pièces en 30 ans, ce qui est loin d’être excessif.

Y a-t-il, dans votre travail de création, des choses qui vous paraissaient primordiales au début et qui maintenant vous semblent moins importantes, ou inversement ?

Non, je crois que j’ai toujours eu l’obstination de l’écriture chorégraphique, c’est à dire de la composition. En fait, je me sens vraiment comme un compositeur de danse. C’est une approche très banale, mais qui ne m’a jamais quitté. Que je fasse les pièces New-yorkaises, qu’on a reprises au répertoire pour les trente ans du Ballet, ou Le Parc, que ce soit Empty Moves ou toute autre, il y a toujours cette notion de composition. Même si l’on prend un extrait de Blanche Neige, qui est un ballet très narratif, et qu’on en sort n’importe quelle séquence, qu’on la regarde sans musique, sans costumes et en mettant de côté son thème, on s’aperçoit qu’il y a un travail de composition, c’est à dire d’écriture chorégraphique. Les mouvements ne sont pas là juste pour faire passer la narration.

Vous êtes finalement, en France où les choses sont assez sectorisées, un des rares chorégraphes qui arrive à séduire les publics de la danse classique et de la danse contemporaine. Comment l’expliquez-vous ?

Je ne l’explique pas. Je suis même surpris, actuellement, de voir la qualité de concentration du public pour Retour à Berratham. C’est une pièce assez ardue, âpre. C’était le cas aussi pour Ce que j’appelle oubli, mais nous jouions dans de petites salles. Là, c’est une autre échelle. Surpris des retours qui me sont faits aussi, je reçois plein de lettres, c’est super.

Vous avez un important courrier de spectateur-rice-s ?

Ah oui vraiment, c’est étonnant. Et je reçois aussi des mails, des textos. Enfin c’est très, très émouvant de voir que les gens me suivent à travers mes créations. Des gens qui ont découvert Blanche Neige, qui viennent voir Empty Moves et tout à coup me disent : « J’avais beaucoup aimé Blanche Neige mais là, vraiment, j’ai découvert quelque chose. » C’est pareil actuellement avec Retour à Berratham. Je crois qu’on se fait des idées fausses sur les publics, qu’il y a des aprioris. On entend d’ailleurs souvent les programmateurs dire « Non, ce n’est pas pour mon public. » ou au contraire « Ça, c’est pour mon public. » mais je crois que le public est beaucoup plus intelligent qu’on le croit. Faire la démarche d’aller dans un théâtre est déjà une vraie preuve d’intelligence.

Une grande institution a changé, il n’y a pas longtemps, de direction : l’Opéra de Paris. Votre nom circulait parmi les possibles remplaçants de Brigitte Lefèvre. Qu’en était-il exactement ? C’était une rumeur, vous y avez vraiment pensé, vous avez déposé un dossier ?

Ah non je n’ai rien déposé !

Alors pourquoi votre nom a-t-il circulé ? On parlait même d’un duo composé de Laurent Hilaire et vous…

Je ne sais pas. Je n’ai rien dit, rien voulu. Et puis surtout, ce n’est pas pour l’instant le métier que j’ai envie de faire.

Ça ne vous tente pas du tout ?

Pas pour l’instant. J’ai encore trop besoin de créer et je crois que diriger le Ballet de l’Opéra de Paris est un travail à plein temps. Ceux qui l’on fait brillamment s’y sont consacrés entièrement. Ils ne faisaient rien d’autre, vraiment. Comme ce n’est pas ce que j’ai envie de faire, j’ai décliné.

Alors on vous l’a proposé !

Enfin j’ai décliné… Non, on ne me l’a pas proposé. On m’a demandé si éventuellement ça m’intéresserait. J’ai dit : « Non, ce n’est pas le métier que j’ai envie de faire en ce moment ».

Y aura-t-il d’autres projets avec l’Opéra de Paris ?

Oui c’est possible. Benjamin Millepied et moi nous sommes vus avant l’été, nous sommes très liés. Lorsque j’ai créé La Stravaganza, ma première pièce pour le New York City Ballet, il était tout jeune interprète dans le corps de ballet. Et je l’ai choisi comme soliste. C’était un moment très important pour moi, et peut-être pour lui. Et puis nous avons fait la publicité d’Air France ensemble.

Ce fameux pas de deux ! N’en n’avez vous pas assez qu’une partie du public vous ramène toujours à ce pas de deux du Parc ?

Ah non, je m’en fiche. Quand on m’a demandé si j’accepterais d’utiliser ce pas de deux dans une publicité pour Air France, j’ai réfléchi. D’abord je me suis dit qu’il y avait pire comme marque. Ensuite j’ai demandé comment allait apparaitre le logo, la signature etc. et on m’a assuré que la danse ne serait pas interrompue, qu’ils n’apparaitraient qu’à la toute fin. C’était très important. Finalement, je pense que c’est plus une publicité pour la danse que pour Air France. Je crois vraiment que ce spot a amené des gens à aller voir de la danse, ce qui est aussi un de mes combats.

Comment peut-on mener ce combat ? Est-ce compliqué d’amener un nouveau public, non averti, vers la danse ?

C’est un travail. À Aix-en-Provence, nous avons créé un groupe de six danseurs qui s’appelle le GUID, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée. Nous jouons avec l’idée de « Suivez le GUID ». Ce groupe vient présenter cinq ou six extraits dans les hôpitaux, les écoles, les places de village… Chaque année, nous composons un répertoire hétéroclite, avec des pièces très différentes pour que les gens puissent s’y retrouver. Ils voient une partie d’Empty Moves, un bout de Blanche Neige, un extrait du Parc… Ensuite ils peuvent dire : « Ça j’aime bien, ça j’aime moins« , l’important est que ça crée une discussion. Au Pavillon Noir, nous avons beaucoup d’abonnés qui ont découvert la danse à travers le GUID.

L’idée, très simple, est que c’est toujours le public qui va à la danse, et très rarement la danse qui va vers les gens. Il s’agit donc d’aller danser dans les cités, avec un groupe aguerri à ce genre de situations. Ils arrivent dans un réfectoire de lycée, on pousse les tables, et ils dansent sur le carrelage. Ça crée toujours des moments incroyables. Parce qu’en fait, les gens, je crois, aiment vraiment la danse. Mais ils ne la connaissent pas. Si vous leur demandez s’ils vont en voir, ils vont répondent : « Oh non, ce n’est pas pour moi. » ou « Je ne vais pas comprendre. » mais quand ils voient ça… Nous recevons aussi beaucoup d’écoles, à Aix-en-Provence, pendant les répétions. Des classes entières s’installent dans le public et je vois leurs regards, je vois que ce qui se passe est très fort. Il y a toujours une identification, des petites filles qui regardent telle danseuse, c’est très mignon.

Dans votre actualité, il y a également le tournage du film Polina. C’est une aventure nouvelle pour vous…

Ah oui Polina ! Je suis en montage et c’est passionnant, c’est vraiment formidable. Nous avons trouvé une danseuse (nldr : pour le rôle-titre) qui s’avère être une actrice incroyable. Il s’agit d’Anastasia Shevtsova, qui était à la Vaganova et vient d’être engagée au Mariinski. Juliette Binoche, qui a beaucoup de scènes avec elle dans le film, l’avait au début un peu prise sous son aile, elle a d’ailleurs été d’une grande générosité. Puis peu à peu elle m’a dit : « Mais c’est une surdouée cette fille !« . Elle est épatante.

Et puis j’espère vraiment faire un beau film de danse. Nous nous sommes battus pour ça, même vis-à-vis des producteurs, qui voulaient nous donner, pour le rôle de Polina, des actrices bankables comme on dit. Mais il aurait fallu les doubler, comme Natalie Portman dans Black Swan, et ça je ne le voulais pas. Je voulais que la danse soit vraiment au cœur du sujet.

Je voulais que la danse soit vraiment au cœur du sujet.

Surtout que, même si Natalie Portman joue très bien, un public averti voit qu’elle est doublée.

Natalie Portman est merveilleuse, c’est une grande actrice, mais ça se voit en effet. Alors que quand Anastasia Shevtsova finit une série de déboulés sur pointes extrêmement virtuoses, qu’elle s’arrête et joue une scène, on n’est pas obligé de couper, de bricoler. On a l’élan, la fatigue, et c’est très émouvant. Polina est une fiction où tout passe par la danse. Tout le questionnement est là. C’est la trajectoire d’une danseuse qui devient chorégraphe, une grande chorégraphe comme Pina Bausch. On découvre son parcours à travers ses échecs, ses déceptions, sa vie familiale qui est compliquée. Elle vient d’une banlieue de Moscou, puis se retrouve à Aix-en-Provence. Elle travaille au Pavillon Noir avec une chorégraphe jouée par Juliette Binoche…

Il y a donc des aménagements par rapport à la bande dessinée de Bastien Vivès…

Oui, c’est vraiment d’après la bande dessinée. Il y a eu un énorme travail de scénario. Je pense qu’on y retrouve tout ce qui est dans la BD, mais il y a plus de choses dans le film, plus de chair, c’est plus vivant. La BD est très belle, très stylisée, mais ça ne suffisait pas pour faire un film.

Lorsque vous réfléchissez à la danse pour ce film, réfléchissez-vous aux mouvements de caméras qui vont l’accompagner ?

Oui, bien sûr. Par exemple, lorsqu’on filme la danse en gros plan, on capte autre chose que son côté juste graphique. Mais en même temps, ce côté graphique doit aussi être restitué. Il faut donc veiller à ce qu’il y ait une articulation entre des plans larges et plus serrés.

N’y a-t-il pas un risque de rendre le mouvement un peu froid ? C’est toujours la crainte des réalisateurs qui filment de la danse.

De rendre le mouvement froid ? C’est drôle, j’ai l’impression absolument inverse ! C’est-à-dire que les mouvements deviennent incandescents. Je pense que ce n’est pas du tout comme dans une captation. Dans une captation, on s’attache à rendre le corps entier, les bras, qu’ils soient au bon endroit. Là, les bras sortent du cadre, mais c’est volontaire, ce n’est pas une erreur. Sur certains plans, nous avions vraiment envie de corps à corps avec la danse, la caméra est donc parfois très proche. On voit des visages, des choses incroyables jaillissent, c’est comme si vous étiez le partenaire de la danseuse, vous êtes contre elle et c’est très beau. Il faut savoir articuler tout ça pour que ce ne soit pas oppressant, mais ça crée vraiment une incandescence. On est loin de refroidir la danse. Enfin je vous dis ça, je l’espère en tous cas !

C’est comme si vous étiez le partenaire de la danseuse, vous êtes contre elle et c’est très beau.

Nous avons parlé de votre histoire et de votre actualité, mais pour les années qui viennent, quels sont vos projets, vos envies ?

Continuer à développer l’écriture chorégraphique. J’ai assez envie de revenir à des partitions très fortes. Je pense par exemple à Répons de Boulez, qui est une œuvre très complexe, très cérébrale, extrêmement construite et réfléchie. Confronter l’écriture de la danse à ce type d’écriture musicale est vraiment intéressant. Ça ne veut évidemment pas dire faire un b.a.-ba qui suit la partition, mais plutôt essayer de reconstruire par dessus, comme un palimpseste. Je trouve ça toujours intéressant. La première expérience de ce type que j’ai eue était avec les Noces. À ce moment-là, il était peu habituel qu’un chorégraphe contemporain s’empare d’une partition musicale, qui plus est d’une musique de ballet, des Ballets Russes. Jiří Kylián avait donné sa version des Noces, mais néoclassique. Dans la danse contemporaine, en France, personne ne faisait ça. Quand j’ai lancé ce projet c’était très difficile, nous nous demandions même si nous allions arrivé à le monter. Grâce à Nicole Saïd (directrice du Ballet Preljocaj ndlr) nous avons réussi.

À part celle de Boulez, dont vous avez parlé, sur quelle partition aimeriez-vous travailler ?

Je m’intéresse beaucoup à Bartok, qui me fascine de plus en plus. J’essaie encore avec lui de résoudre des petits problèmes dramaturgiques qui me tracassent, mais qu’il y a peut-être moyen d’arranger, je ne sais pas. Je suis encore en pleine réflexion sur tout ça, mais pas seulement. J’aimerais aussi continuer le travail entamé sur les contes, c’est quand même vraiment très beau. L’idée n’est évidemment pas juste de faire un autre Blanche Neige, mais de réfléchir à ce que signifie un conte, en quoi cela construit l’humanité.

Et quel serait le prochain, alors ?

Là aussi je réfléchis. J’ai plusieurs idées mais je ne suis pas encore déterminé.

LAFON-LANGELLA

J’ai découvert Angelin Preljocaj en visionnant Le Parc. Ce ballet a été pour moi comme une… révélation. Un moment de… grâce.

Depuis mon plus jeune âge j’ai des idées de danse, je vois des corps se mouvoir. Mais je ne suis pas une professionnelle, juste une grande rêveuse, qui a rêvé de l’âge de 3 ans à l’âge de 11 ans de devenir danseuse mais qui n’en avait pas les capacités requises. Par contre j’imagine, depuis toujours, j’écris, je dessine plus ou moins bien ce que j’ai dans la tête, je tente de donner vie à mes inspirations. Nombre de choses m’inspirent, des paysages, des senteurs, des musiques, des gens, des voix citant un beau texte, déclamant une superbe tirade. J’écris des poèmes, des nouvelles courtes, résume des histoires plus longues et assiste en esprit aux ballets que j’ai imaginés.

J’ai tenté, bien des fois, de contacter des personnes d’écriture, qui m’ont renvoyé mes recueils sans commentaires ou en me disant que je ne suis pas de mon époque, des personnes du théâtre aussi qui m’ont regardée comme une martienne, des scénaristes qui n’ont pas compris la teneur de mes rêves. Mais j’espère toujours atteindre enfin mes buts : donner vie à mes personnages, par l’écriture, le jeu scénique, et la danse.

Si quelqu’un entend ma voix à travers mes mots… qu’il me réponde. Si cela pouvait être Monsieur Angelin Preljocaj, ce serait… comme un accomplissement. Ce serait comme une naissance, la naissance, enfin, de ce que j’imagine depuis si longtemps, depuis que je sais écrire, c’est-à-dire depuis plus de cinquante ans.