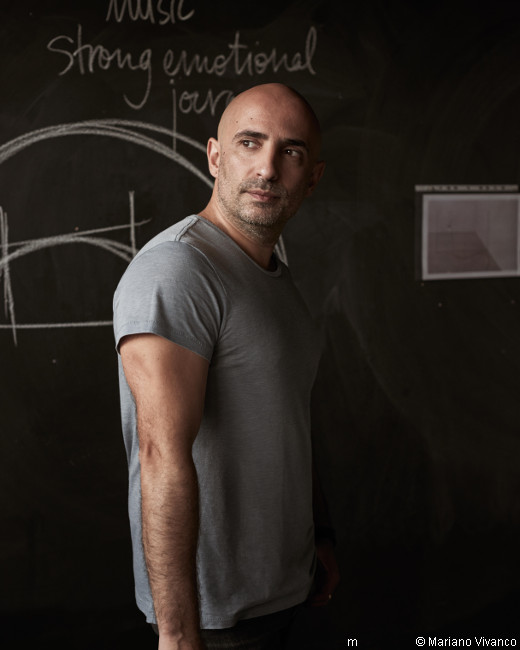

Rencontre avec Rafael Bonachela, directeur de la Sydney Dance Company, à découvrir au Théâtre de Chaillot

On danse aussi aux antipodes ! Avec son Focus austral, qui se tient du 11 au 13 avril, le Théâtre de Chaillot donne l’occasion unique de découvrir des troupes venues d‘Australie et de Nouvelle Zélande. Rafael Bonachela dirige depuis près de dix ans la Sydney Dance Company, l’une des deux troupes invitées et la principale troupe australienne de danse contemporaine. Le chorégraphe espagnol, dont le travail a permis à la compagnie d’avoir une réputation internationale, revient sur son parcours atypique. Ou comment un petit garçon d’un village catalan est devenu un chorégraphe mondialement reconnu, dirigeant une troupe australienne ou chorégraphiant pour Kylie Minogue.

Rafael Bonachela

Comment la danse est-elle entrée dans votre vie ?

Je suis né dans un petit village près de Barcelone dans les années 1970, c’est-à-dire sous Franco. Il n’était pas encore mort à l’époque. Personne dans ma famille n’avait la moindre connexion à la danse ou même avec quelque forme d’art que ce soit. J’étais l’ainé de quatre frères dans uns société très machiste et dominée par les hommes. Et moi j’aimais la danse ! Je n’avais pas de sœur qui aurait aimé le ballet, je n’en avais d’ailleurs jamais vu. Simplement, j’adorais danser. Et avec mes amis à l’école, j’avais l’habitude de danser et de créer des danses sur de la pop musique. Et puis j’ai rencontré une ballerine à Barcelone qui m’a montré les rudiments de la danse classique comme les cinq positions. Wouah ! C’est donc ça le ballet. J’ai ensuite vu des spectacles à la télévision. Il y avait à cette époque Maïa Plissetskaïa qui dirigeait le Ballet National d’Espagne. Puis j’ai vu Maurice Béjart, toujours à la télé, avec une danse plus masculine et j’ai commencé à réaliser que peut-être je pourrais devenir danseur. Mes parents ne savaient pas vraiment quoi faire mais ils m’ont encouragé. Mon père m’a emmené dans une école à Barcelone, un professeur a dit que j’avais des facilités. J’ai donc pris le train pour Barcelone tous les vendredis pour ma leçon de danse. J’avais 14 ans. Et c’est devenu comme une obsession. À 17 ans, je suis entré dans la compagnie catalane Lanonima Imperial et j’ai voyagé en Europe. C’est à ce moment que j’ai vraiment découvert ce qu’était la danse contemporaine.

Vous saviez déjà que vous vouliez aussi devenir chorégraphe ?

Non, pas vraiment. Lorsque je dansais à l’école avec mes amis, c’est toujours moi qui créais les pas mais j’ignorais ce que c’était qu’un chorégraphe. Et mon but était avant tout de devenir un bon danseur. C’est pour cela que je suis allé à Londres pour améliorer ma technique, toutes sortes de techniques. Puis en 1992, un ami m’a dit qu’il y avait des auditions pour la Rambert Dance Company. J’avais 21 ans et je ne connaissais rien, je ne savais même pas qui était Marie Rambert. Mais j’ai été retenu. Pour moi, c’était un rêve qui devenait réalité. J’étais totalement obsédé par la danse 24 heures sur 24, je collectionnais les tee-shirts à l’effigie de Maurice Béjart, je regardais les vidéos VHS. Ce n’était pas aussi facile à l’époque de voir de la danse, c’était avant internet et Youtube. Mais c’est vraiment à la Rambert Dance Company que j’ai débuté ma carrière de chorégraphe. Il y avait chaque année des ateliers de création pour encourager les jeunes chorégraphes. J’ai demandé à pouvoir faire une chorégraphie mais Christopher Bruce, qui dirigeait la compagnie, m’a répondu que j’étais trop jeune. J’ai insisté et insisté, il a finalement accepté. Mieux encore, il a mis ma pièce au répertoire de la troupe, ce qui était peu effrayant pour moi. On montrait ma chorégraphie au Sadler’s Wells. J’étais jeune et inexpérimenté, mais Christopher Bruce a vu en moi un talent qui ne demandait qu’à s’exprimer.

Vous avez cité Maurice Béjart, quels sont les chorégraphes que vous admiriez à cette époque ?

Maurice Béjart, c’était énorme pour moi. Il y avait aussi Pina Bausch qui m’intriguait j’en avais beaucoup entendu parler mais je n’avais encore rien vu. Angelin Preljocaj aussi, Ohad Naharin. Ce sont les noms dont je me souviens. Et à Londres, j’ai découvert Merce Cunningham qui était l’une des grandes influences avec Martha Graham. Les Britanniques étaient très inspirés par les maîtres américains. Jiří Kylián bien sûr, que j’avais vu et qui m’avait impressionné. En revanche, je n’avais pas vu William Forsythe. On commençait à en parler beaucoup en Europe mais il est venu à Londres un peu plus tard. Ça restait un nom incontournable.

Comment se défaire ensuite de toutes ces références ?

Au début, c’était étrange. J’avais une pièce au répertoire de la Rambert Dance Company, quelque chose plutôt de facture classique, très technique et très abstraite sur de la musique contemporaine. Mais on ne peut pas dire que j’étais chorégraphe. À cette époque-là, je gagnais ma vie comme danseur. Et il y avait tous ces grands noms que j’ai cités, aussi mon concitoyen Nacho Duato qui bien évidemment était un modèle pour moi. C’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que je me défasse de ces influences et que je trouve ma propre voix sans que je sache vraiment ce qu’elle serait.

Rafael Bonachela

C’est à ce moment que la culture pop a débarqué dans votre carrière sans que vous l’ayez cherchée. La superstar australienne, Kylie Minogue, vous a sollicité pour chorégraphier un clip, puis un spectacle de deux heures pour une tournée mondiale. Quel impact cela a-t-il eu sur votre évolution artistique ?

Tout le monde me disait : « Kylie Minogue, c’est une superstar« . Je ne me rendais pas vraiment compte, je la connaissais mal. Au début des années 2000, à Londres, tout était très compartimenté : le ballet, la danse contemporaine, les comédies musicales évoluaient en vase clos. Et pour moi, venant de la danse contemporaine, collaborer avec une artiste pop était sinon mal vu, en tout cas très marginal. Mais je l’ai fait et j’ai énormément appris. Chorégraphier un show de deux heures pour un public de 8 à 80 ans et qui veut voir une représentation magique, c’est une incroyable expérience. J’ai appris comment diriger une équipe de danseur.se.s, de décorateur.ice.s, de costumier.ère.s et comment travailler sous pression. C’était énorme pour moi, d’autant que je ne connaissais personne dans ce milieu. J’avais une totale liberté pour choisir les artistes et mettre en place un show. Et quelle sensation de voir des milliers de gens assister au spectacle, crier, chanter ! C’est vraiment une sensation incroyable. J’ai beaucoup appris. Je ne savais quasiment rien et après cette expérience, j’avais confiance en moi. Je me souviens qu’avant cela, je commençais à être nerveux dès qu’il y ait plus de cinq interprètes à diriger. En revenant à la Rambert Dance Company, j’avais 21 danseur.se.s, j’avais vraiment grandi comme chorégraphe. J’ai continué à travailler régulièrement avec Kylie Minogue, puis avec Tina Turner et ce furent des expériences fantastiques. Cela dit, je savais que je voulais un jour avoir ma propre compagnie ou en diriger une. C’était en moi. Bien sur, j’aurais pu rester dans le monde de la pop : on y gagne beaucoup d’argent si l’on compare au monde de la danse.

Après cela vous avez créé votre propre compagnie. Comment s’est passé ce cap ?

Avec l’argent que j’avais gagné, j’ai pu fonder la Bonachela Dance Company en 2006, soit six danseurs qui se produisaient à Londres et en Europe. Cela a duré jusqu’à ce que je décide de partir à Sydney. En 2008, j’ai été invité à créer une pièce pour la Sydney Dance Company. Il s’agissait juste de deux mois de travail et j’avais bien l’intention de retourner à Londres après. Mais on m’a demandé si j’étais intéressé à diriger la compagnie. Au début, j’ai refusé, je ne me voyais pas m’expatrier au bout du monde. Je ne me voyais pas non plus abandonner mes interprètes. Mais ils ont insisté. C’est comme ça que, petit à petit, l’idée a fait son chemin. Pourquoi pas ! me suis-je dit. C’est une compagnie qui aura 50 ans d’existence l’an prochain, elle a une histoire et ils voulaient évoluer et ouvrir un nouveau chapitre. Les conditions de travail y sont fantastiques, avec un studio de rêve qui donne sur l’océan. Et après deux mois sur place, je m’y suis non seulement senti bien, mais j’ai surtout vu tout le potentiel de la Sydney Dance Company, tout le travail qu’il y avait à faire. C’est ce challenge qui me plaisait. J’y suis depuis neuf ans et c’est une merveilleuse aventure.

Quels étaient vos objectifs pour la Sydney Dance Company ?

Dans le cahier des charges, il y avait la mission de rendre la compagnie plus visible à l’étranger et cela correspondait à mes aspirations. J’étais prêt à m’installer en Australie mais je ne voulais pas être isolé du reste du monde. Aujourd’hui, nous faisons des tournées internationales. L’autre élément décisif, c’est qu’en tant que directeur de la Sydney Dance Company, je peux commander des œuvres à d’autres chorégraphes, ce que je ne pouvais pas faire avec ma propre compagnie.

Lux Tenebris de Rafael Bonachela – Sydney Dance Company

Comment caractériseriez-vous la Sydney Dance Company ?

Il y a 17 danseur.se.s extrêmement motivé.e.s. Ce sont tous aujourd’hui des interprètes que j’ai choisis. J’avais travaillé avec des artistes australiens auparavant à Londres aussi bien à la Rambert Dance Company que dans ma troupe, l’Australie, c’était presque une destinée pour moi ! Le groupe aujourd’hui de la compagnie est très divers : ils ne se ressemblent pas, ils n’ont pas la même taille, ils ont des histoires et des formations différentes. C’est un lieu très multiculturel. Au début, j’avais du mal à recruter des danseur.se.s car c’est une décision lourde de conséquences de s’installer en Australie. Mais depuis trois ans, cela a changé.

Quels chorégraphes avez-vous invités à Sydney ?

Le tout premier, ce fut Emanuel Gat. Et puis William Forsythe et Alexander Ekman, des chorégraphes européens qui à mon sens méritaient d’être montrés. Je voulais aussi parce que j’étais en Australie donner leur chance à des artistes locaux : j’ai donc créé un atelier où chaque année j’invite des chorégraphes australien.ne.s à venir travailler. C’est notre mission car peu de compagnies australiennes ont les moyens de faire cela. La pièce de Gabrielle Nankivell, Wildebeest qui est présentée au Théâtre de Chaillot, fut à l’origine créée dans cet atelier, il y a quatre ans. C’est pour moi une grande fierté de montrer ici en Europe une chorégraphe australienne.

Vous présentez aussi l’une de vos pièces lors de ce programme à Paris, Lux Tenebris. Comment définiriez-vous le style de vos chorégraphies ?

J’ai évidemment toujours été intéressé par le corps qui bouge dans le temps et l’espace. La fabrication de la chorégraphie m’a toujours motivé mais ce qui est aussi central pour moi, c’est l’état psychologique et émotionnel de chacun et comment utiliser le mouvement pour exprimer cela, les relations humaines. Bien que mes chorégraphies sont parfois exigeantes physiquement et même extrêmes, je veux réussir à exprimer ces émotions à travers un style abstrait mais au bout du compte infiniment humain. Les artistes sont amenés à donner beaucoup d’eux-mêmes sur scène. Et c’est, je crois, ce qui permet d’entrer en contact avec le public.

Wildebeest de Gabrielle Nankivell – Sydney Dance Company

La Sydney Dance Company, à voir au Théâtre de Chaillot du 11 au 13 avril. La New Zealand Dance Company est l’autre compagnie invitée de ce Focus austral.